La sessione di apertura per l’inizio dell’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni del Servo di Dio Pedro Arrupe Gondra, gesuita, Superiore Generale della Compagnia di Gesù, si svolgerà domani 5 febbraio 2019 alle ore 16 presso l’Aula della Conciliazione costituita per il Tribunale nel Palazzo Apostolico Lateranense. Il postulatore sarà padre Pascual Cebollada, gesuita. Presiederà il rito il cardinale vicario Angelo De Donatis. Parteciperanno il delegato episcopale monsignor Slawomir Oder; il promotore di giustizia monsignor Giuseppe D’Alonzo; il notaio attuario dottor Marcello Terramani; il notaio aggiunto signor Francesco Allegrini.

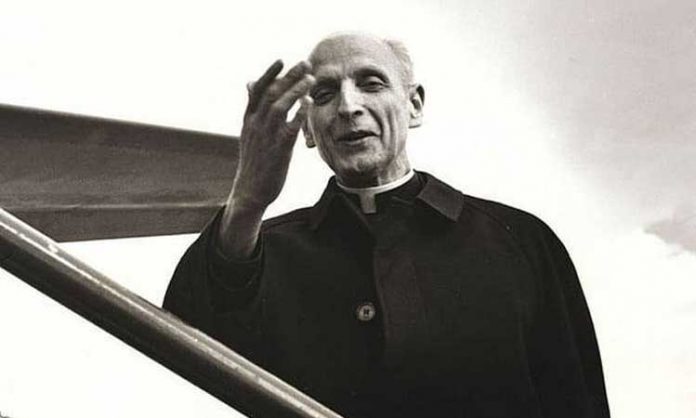

Pedro Arrupe nasce nei Paesi Baschi, a Bilbao, il 14 novembre 1907. Compie i suoi studi di medicina a Madrid, durante i quali matura la scelta di diventare gesuita. Entra in noviziato nel 1927, e alla fine della formazione è inviato in Giappone come missionario. Diventato maestro dei novizi, si trova a Hiroshima quando il 6 agosto 1945 viene sganciata la bomba atomica sulla città. Per aiutare la popolazione trasforma il noviziato in un ospedale da campo, e grazie alla sua formazione medica è in grado di aiutare molti feriti. Questa esperienza lo marca profondamente.

Nel 1965 viene eletto superiore generale della Compagnia di Gesù, accompagnando l’ordine dei gesuiti attraverso il grande cambiamento che rappresenta il Concilio Vaticano II: il grande sforzo di rinnovamento che la Chiesa affronta si riflette anche nella vita e nelle opere dei gesuiti, che si trovano a chiedersi che cosa il Signore voglia da loro in quel momento di grandi cambiamenti. La questione che padre Arrupe ha più a cuore è l’attenzione agli ultimi: è sotto la sua guida che la Compagnia reinterpreta la sua missione come servizio della fede e promozione della giustizia. In maniera particolare si spende per i rifugiati, chiedendo a tutta la Compagnia di rispondere a questa sfida. È grazie a lui che oggi il JRS (Jesuit Refugees Service) opera in molte zone del mondo, tra cui in Italia tramite il Centro Astalli.

Nell’estate del 1981 un infarto lo conduce alla paralisi e alla perdita della parola. Lasciato l’incarico, muore nel 1991, vivendo questo lungo tempo di malattia pregando per quella Compagnia che aveva guidato per oltre trent’anni.

L’apertura della fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione, sarà trasmesso in diretta da Telepace e in streaming su Telepacenews.

4 febbraio 2019