RICORDIAMOCI CHE IN PARROCCHIA CI SONO ANCHE,

ANZI SOPRATTUTTO I MALATI

Ognuno di noi fa prima o poi esperienza della malattia, direttamente o indirettamente. La nostra vita (e la nostra famiglia) è sempre condizionata da chi ha problemi nella salute. Quando la sofferenza si affaccia alla nostra porta, tutto cambia. Pensiamo alle famiglie segnate dalla malattia di un bambino o di un giovane; pensiamo a quando un giovane genitore sta male; pensiamo agli anziani e alla cura che richiedono continuamente.

Spesso la malattia si tende a nascondere. È uno spazio “delicato” e “sacro” che riguarda anche l’intimità del nostro corpo, per cui difficilmente ne parliamo. Anche in una comunità parrocchiale la malattia ci può isolare. Se è vero che, quando si sa che qualcuno è malato, c’è una mobilitazione nella preghiera (è indicativo che quando si lascia che i bambini facciano preghiere spontanee, la maggior parte di loro prega per i malati, soprattutto per i nonni); d’altra parte c’è una sorta di “isolamento”.

Può succedere che i malati – in particolare quelli che non possono uscire di casa o sono ricoverati – siano “dimenticati” anche dalla comunità. Si sa che da loro vanno i ministri della comunione e ogni tanto possiamo chiedere come stanno.

Nel tempo della pandemia ci siamo resi conto della fragilità di ciascuno di noi e di come sia importante, nella malattia, sentirsi cercati, chiamati, coinvolti, anche semplicemente sapendo che siamo ricordati nella preghiera nella messa parrocchiale o che la nostra storia possa servire da aiuto e da sostegno a qualcun altro.

Se noi sapessimo quante delle nostre attività vanno avanti grazie alla preghiera e alla sofferenza offerta dei malati della parrocchia, questo basterebbe per restituire qualcosa del dono che è la loro testimonianza per noi.

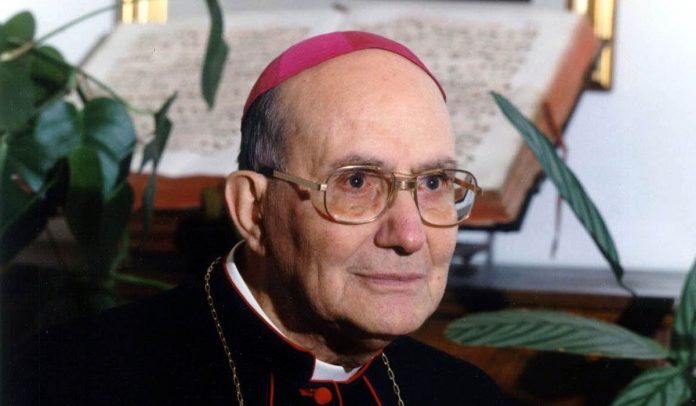

Scrive don Tonino Bello:

Che cosa stiamo a fare noi ammalati, che senso ha il nostro vivere oggi, in un mondo che corre sui binari dell’efficienza e del produttivismo? Se noi dovessimo lasciare la croce su cui siamo confitti (e non sconfitti), il mondo si scompenserebbe. È come se venisse a mancare l’ossigeno nell’aria, il sangue nelle vene, il sonno nella notte. La sofferenza tiene spiritualmente in piedi il mondo. Nella stessa misura in cui la passione di Gesù sorregge il cammino dell’Universo verso il traguardo del Regno.

…La malattia non è il frutto dei nostri peccati personali. Perché il Signore non dà la sofferenza e il dolore a seconda dei meriti e dei demeriti di una persona. Tutto ciò che riguarda la sofferenza è un mistero che ci trascende e va oltre di noi. Questa esperienza dell’abbandono nelle braccia di chi ti vuol bene è segno. Segno e forse anche strumento dell’abbandono totale nelle braccia di Dio.

1. UN MISTERO CHE CI TRASCENDE

Ogni persona è un mistero.

Quando è malata lo è ancora di più.

Per questo è importante entrare nella sua vita con rispetto, come davanti al roveto ardente, levandoci i sandali, sapendo di stare per attraversare uno spazio sacro, che ci rivela non solo qualcosa di importante per l’altro, ma anche per noi.

Nel visitare un malato, siamo suoi ospiti, è casa sua. Sarà lui, o un suo familiare, ad aprirci le porte della sua casa e del suo cuore e a farci entrare. Non siamo noi a dettare i tempi, ma sarà lui, se ha fiducia in noi, a rivelarci la sua vita e a insegnarci la vita.

Uno degli errori che spesso facciamo, infatti, è quello di credere di essere capaci di ascoltare solo perché il nostro ruolo di sacerdoti, di operatori sanitari, di volontari, in un certo senso “ci abilita” e ci spinge a farlo, in forza della chiamata e del servizio che viviamo.

In realtà però, forse, oltre che un dono, saper ascoltare è una capacità, una abilità, un talento che vanno imparati, sviluppati e perfezionati. In particolare, nel “nostro essere accanto al malato”, il saper ascoltare richiede capacità particolari, in quanto si tratta di fornire la “medicina dell’accoglienza”, la “terapia distensiva e lenitiva” dinanzi alle paure e alle ansie di chi sta vivendo un momento delicato della sua esistenza.

Colui che abbiamo davanti, che sia in un letto di ospedale, in un hospice, o che sia su una sedia a rotelle in una struttura o a casa, è una persona che vive una realtà che non è la nostra, che noi vediamo, ma non sperimentiamo direttamente nella nostra carne e sulla nostra pelle.

Noi non sappiamo cosa significa convivere con “menomazioni fisiche”, “stomie”, “flebo”, “traverse assorbenti” ed altre cose che obbligano a vivere una esistenza sempre dipendente da altri… Tutto questo lo “vediamo”, ma non lo “viviamo”.

Inoltre le persone malate sono diverse e siamo diversi noi che le vogliamo aiutare. Non c’è un unico modo di farlo, valido sempre e comunque.

La malattia càpita, a volte lentamente e a volte improvvisamente, nel contesto della vita di una persona e ha quindi conseguenze importanti, sul piano psicologico, sociale e spirituale. Modifica il rapporto con il corpo e con l’anima, con le persone di famiglia e i colleghi di lavoro. Mette in crisi la persona, con un disorientamento della propria identità che non viene sempre facilmente risolto. Anche la fede e la preghiera possono andare in crisi.

La persona dà alla malattia il nome di pericolo, di ostacolo, di perdita, con le varie emozioni di paura, rabbia, tristezza. La malattia può essere anche vissuta come sfida, per cui si può reagire combattendo o soccombere. Non di rado qualcuno può attribuire alla malattia un senso di colpa o di punizione. Ma può essere vissuta anche con significati spirituali e religiosi importanti.

2. ENTRARE, ESSERE ACCOLTI

Non siamo noi ad accogliere, ma siamo noi che veniamo accolti.

Da credenti entrare nella stanza di un malato significa entrare in una piccola chiesa, il cui letto è un altare (e la sua sedia una “sede”), e su quel letto c’è un Cristo Crocifisso a cui noi portiamo un Cristo Risorto, con la Speranza e l’Amore…

A volte potremo avere la paura del “rifiuto” o il timore del “silenzio” o dello “sguardo”. Il dolore e la sofferenza hanno bisogno dei loro spazi. Certe reazioni nascono da questo e se capita che veniamo “respinti” non ne dobbiamo fare una questione personale. È solo una reazione al dolore che non ha nulla a che fare con noi come persone.

Occorre chiedere il discernimento per saper intuire i bisogni di quel momento anche se non vengono espressi direttamente.

3. ASCOLTARE

Ascoltare non vuole dire “stare in silenzio”, “tacere quando uno parla” o soltanto “sentire”.

Vuol dire avere quella capacità di andare interiormente al di là delle parole che ci vengono dette, di saper comprendere le emozioni di chi si sta aprendo con noi e che ci sta dando una fiducia immensa mentre si racconta: significa condividere in modo “empatico” le sue paure, le sue aspettative, le sue speranze, e quanto il suo vissuto interiore esprime.

Un ascolto attento ed empatico permette al malato di trovare, attribuire e legittimare, attraverso la narrazione di sé e delle proprie esperienze, un significato alla sua vita e alla sua storia, ricostruendo una personale biografia che la malattia interrompe e destabilizza, ma che può anche dare un senso diverso alla vita, non solo passata e presente, ma anche per decisioni e scelte per il futuro.

Ricordiamo che ci sono cose che vanno capite attraverso la cosiddetta “comunicazione non verbale”. Il tempo ci aiuterà ad intuire di cosa ha necessità la persona malata, prima che la chieda o che si trovi nella impossibilità di chiederla. È il punto di arrivo di un cammino di esperienza, fatto con un umiltà e pazienza. Pensiamo in particolare ai malati che per patologie invalidanti non possono esprimersi come vorrebbero. La capacità, la sensibilità di capire il bisogno in quel momento è fondamentale per la sua serenità.

È importante comunque partire sempre dalla dimensione orizzontale per arrivare eventualmente a quella verticale. Ci sono persone che hanno bisogno di iniziare un rapporto umano e amicale – quindi “orizzontale” – con il sacerdote, il volontario o il ministro straordinario, per poter arrivare poi ad un rapporto con il Signore, magari attraverso la riconciliazione e i sacramenti, facendo pace con se stessi, con la vita, arrivando così alla dimensione “verticale”. Ad esempio, quando si passa nei reparti la domenica, chiedendo: “Chi fa la comunione?”, con questa domanda rischiamo di escludere un eventuale dialogo con tutti coloro che non vogliono o non possono riceverla. Sarebbe più opportuno un incontro con tutti e, dopo il dialogo, intuire chi vuole ricevere l’Eucaristia”.

4. UN INCONTRO CON CRISTO

L’incontro con Cristo è per noi e per il malato.

Siamo chiamati a riconoscere Cristo sulla Croce ma anche a fare in modo che la persona veda Cristo accanto alla Croce.

È chiaro che va visto in ogni malato Gesù sofferente, ma va fatto in modo che la nostra testimonianza, il nostro modo di accostare, la nostra sensibilità e delicatezza sia testimonianza e visibilità da parte del paziente, di vedere il volto di Gesù misericordioso che si china sulle sue ferite, del corpo e quella lasciate nel tempo dalla vita.

Al malato non serve spiegargli la “teologia della sofferenza”, sarebbe fuori luogo. È lui che ce l’insegna a noi, anche inconsapevolmente.

A questo proposito è indicativo cosa ha detto papa Francesco ai futuri sacerdoti dei collegi di Roma:

(Il sacerdote è) una persona normale, umana; va a fare visita a un malato e lo ascolta, e gli prende la mano, in silenzio: questo è umano. Ma se non capisce nulla dell’umano va dal malato e [dice:] “queste sofferenze sono le sofferenze di Cristo e lei con queste sta redimendo il mondo con Cristo, vada avanti…”, anche il povero malato non capisce nulla, rimane più solo di prima, perché almeno prima pensava: “Quando verrà il prete almeno mi darà qualche consolazione”. Abbiate la capacità umana di perdere tempo con i malati, ascoltando. La capacità umana di accarezzare bene… Sentite bene questo: se voi non sapete accarezzare bene come padri e come fratelli, è possibile che il diavolo vi porti a pagare per accarezzare. State attenti. Abbiate la capacità umana di essere padri.

5. ALCUNE INDICAZIONE PER…

I sacerdoti

Il sacerdote, con attenzione e rispetto, può aiutare il malato a vivere il suo stato provando a vivere la consapevolezza di avere accanto il Signore in modo del tutto particolare.

Per i sacerdoti accostarsi al malato viene prima del donargli la grazia dei sacramenti. Il sacramento (confessione, eucaristia, unzione, necessari alla persona credente malata per ricevere la forza per vivere e affrontare la prova) arriva dopo aver creato un rapporto con l’altro.

Non sia il “devo dare l’unzione a tutti i costi”, il “devo confessarti o darti la Eucarestia” a condizionare un rapporto relazionale che è la prima cosa da instaurare. Il malato non va visitato solo per portargli la comunione; il sacerdote deve mostrare per loro la cura come quella del buon pastore verso le pecore malate .

Teniamo a mente l’incontro di Gesù con la Samaritana e tutti i passi riportati nel vangelo, in cui prevale la gradualità con cui il Signore entra nella vita della persona o del malato che gli sta davanti.

Per capire il malato, disabile o sofferente, e per poterlo aiutare è importante rispondere a una serie di domande: chi è questa persona? Quale malattia o disabilità sta vivendo? Quale sofferenza sta provando? Come la sta vivendo? Con chi la sta vivendo? Dove la sta vivendo? Su quale aiuto può contare?

Gli operatori sanitari

L’operatore sanitario, medico o infermiere, sa (o dovrebbe sapere) che si mette dinanzi ad una persona e non ad una malattia, cercando di entrare in contatto con la sua tensione interiore e non prestando attenzione solo ai sintomi: chi ha avuto esperienza di trovarsi qualche volta da “guaritore” a “ferito”, sa quanto si aspetta con trepidazione l’arrivo del medico al mattino che si pone ai piedi del letto in attesa di “buone novità” sul nostro stato di salute. E quante volte abbiamo fatto esperienza che al nostro posto, ha “parlato la cartella clinica”, senza mai incrociare lo sguardo del dottore che si rivolgeva a noi solo con frasi secche, spesso lapidarie, con fretta di finire il giro letti seguito da un numero di tirocinanti assembrati con occhi puntati su di noi, soprattutto se i nostri malanni ci costringevano ad essere seminudi, al di là di ogni senso del pudore.

Il malato non è un numero di letto, un sintomo, ma ha un nome e cognome.

I volontari e i ministri della comunione

Così i volontari e i ministri straordinari della comunione non sono solo “assistenti” o “portatori dell’eucaristia”. Nella gratuità del loro servizio, entrambi hanno la possibilità di entrare in modo più confidenziale nel vissuto quotidiano del malato, raccogliendo forse più di altri le attese, i timori, l’intimità di chi assistono e servono con amore e dedizione.

I volontari, adeguatamente preparati, hanno necessità di approfondire anche i diversi aspetti psicologici che crea una situazione di malattia; devono essere educati all’ascolto, senza correre il rischio di buttare sul malato le loro difficoltà, i loro malanni, quasi a voler “consolarli” dicendo che in fondo tutti hanno i loro problemi.

Così i ministri della comunione sanno di essere mandati lì dalla comunità cristiana, dal parroco, e quindi sono chiamati a offrire il volto bello della Chiesa che si prende cura con amore traboccante di tutti coloro che sono nella necessità, in particolare degli infermi, come ha fatto Gesù.

Gli uni e gli altri sono chiamati a stare vicino ai malati, senza mai sostituirsi ai familiari o ai medici. A volte infatti si corre il rischio – in virtù della fiducia e della confidenza data dal malato – di andare oltre con giudizi, valutazioni sullo stato della malattia o con discorsi sulle relazioni familiari che non sono di pertinenza.

“Tu non sei la tua malattia”

Ciò che va valorizzato è quel rapporto “io-tu” costitutivo e basilare per dare al paziente la reale percezione che non si senta né solo, né trascurato.

La persona malata sa che c’è qualcuno lì per lei, pronto a dare il suo tempo, senza fretta, senza sentenze e giudizi, in grado di saper sostenere senza imbarazzo i silenzi e gli umori, e soprattutto senza trasformarli in questioni personali (mi ha trattato male, non vuole aprirsi, ce l’ha con me, è contro la chiesa, sono risentito per ciò che ha detto, etc.) Questo apre le porte a forme di dialogo interiore che più facilmente permettono ai sacerdoti l’ingresso alla dimensione spirituale e sacramentale che è spesso il punto di arrivo e non di partenza; agli operatori sanitari un “prendersi cura” della persona che “ha e non è una malattia”.

6. ALCUNE INDICAZIONI PER IL DIALOGO

Diamo ora alcune semplici indicazioni che non sono affatto esaustive né tantomeno possono pretendere di essere un “manuale comportamentale”, ma che, frutto di anni intensi vissuti accanto a chi sta è malato o sta per lasciare la vita, possono risultare utili per iniziare un approccio che poi gradualmente va sviluppato.

È ovvio che qui non si parla di – e – a malati con situazioni facilmente guaribili e in grado di riprendere velocemente la loro vita normale, ma ci si riferisce a persone con patologie invalidanti e croniche e a quelle le cui terapie non rispondono più efficacemente al miglioramento o a processi di guarigione.

COSA NON DIRE

COSA DIRE

Come va?

Come stai?

Come va in questo momento?

Come ti senti oggi?

Ti capisco

Non mi è facile capire cosa provi, ma dimmi in che modo posso aiutarti, come starti vicino

Bisogna avere pazienza

Sii forte! Coraggio…

Di pazienza ne hai tanta… Sei tu che mi infondi coraggio

Non ti arrendere

Non morirai.

Penso sia faticoso vivere questa situazione con il tempo che sembra interminabile e non passa mai

Sappi che non sei solo e che io ci sono

Guarirai

Sconfiggerai

la tua malattia Facciamo un passo alla volta, giorno per giorno, con gradualità e con fiducia. In questo momento che stai attraversando, facciamo leva sulle risorse che abbiamo (la fede, le amicizie, gli affetti, gli interessi)

La sofferenza

ti toglie la lucidità

Posso solo immaginare quanto sia difficile in questo momento di sofferenza riconoscere che la vita è un dono prezioso

Non starci troppo a pensare, a volte pensare fa male Mi sentirei onorato se tu condividessi i tuoi pensieri con me

Inoltre, come già detto, ricordiamo che c’è una comunicazione non verbale a volte più importante ed efficace di quella verbale: lo sguardo, il sorriso, le lacrime, la carezza, lo stringere la mano, l’abbraccio. Sono gesti fondamentali, sempre nel rispetto degli spazi e dei tempi delle persone malate.

La famiglia del malato

Una parola per i familiari e parenti che vivono e “convivono” con situazioni di disabilità, di malattia degenerativa e di perdita per decesso di un loro caro, una mamma, un papà, un fratello, un nonno, un figlio.

A volte capita di entrare in situazioni in cui il clima, pur essendo fortemente provato e sofferente, è aperto, accogliente e desideroso di preghiera, che viene richiesta al sacerdote, al ministro della Eucarestia, al volontario

Non di rado gli operatori sanitari rimangono ad ascoltare le emozioni e le parole di sfogo che escono dal cuore dei familiari.

Ma capita anche l’opposto: esistono nuclei familiari che sono molto chiusi e che non vogliono nessuno. In quel caso ogni tipo di approccio è scoraggiato da atteggiamenti di tensione, rabbia e gesti “sbrigativi” che percepiamo come “non ti avvicinare, non è il caso, lascia stare” …

Non dobbiamo fare altro che rispettarli e stare al nostro posto. Non è incuranza pastorale, a comprensione di situazioni particolari che vanno vissute con modo diverso da come vorremmo. Noi ci proponiamo ma non ci imponiamo.

7. INDICAZIONI PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALLA MORTE

Accompagnare una persona alla morte significa aiutarla a riconoscere che la sua storia è unica e irripetibile. E quindi si può morire anche nel modo ad essa più congeniale, rispettando la cultura, la religione, la provenienza.

Occorre aiutare la persona a fare spazio ai sentimenti che prova, perché il dolore ha bisogno del suo spazio e si esprime attraverso tante forme.

L’avvicinarsi della morte è anche l’occasione per ogni persona per “perdonarsi” e per “perdonare”. Il sacerdote in questo è uno strumento unico della grazia di Dio per riconciliare la persona con se stessa, con Dio e con gli altri.

Cosa “non” dire (in situazioni di malattia terminale)

COSA NON DIRE

COSA DIRE

Quando esci da qui, riprenderai le tue cose

Che tu abbia questo desiderio, è una cosa buona. È giusto che sia cosi, ma siamo chiamati a vivere giorno per giorno concentrandoci sull’oggi e facendo tutto quello possiamo, in attesa di raggiungere al tempo opportuno gli obiettivi.

Queste frasi, questo passo della Bibbia ti aiuterà”

Se pensi possa esserti di aiuto, puoi sostenerti spiritualmente con qualche passo della Scrittura, ma se ti fa piacere ne possiamo parlare e riflettere insieme

per entrare in paradiso bisogna prendere la propria croce. oppure

Dio dà la croce a chi ha la capacità di portarla…

Io non ho parole ne ho la spiegazione del perché sia accaduto a te e in questo momento della tua vita.

Non ho una riposta e questa è la cosa più sincera che posso dirti. La cosa certa è che non sei solo in questo percorso

La cura esiste da anni…ma non la dicono per questione di soldi e di interessi Immagino che sei molto stanco/a e sfiduciata/o, e non è il caso di “frasi fatte e consolatorie”, ma dobbiamo mettercela tutta avendo fiducia nei medici e nel piano di cura che stanno applicando. Non esistono farmaci miracolosi, ma le terapie che fai hanno il loro tempo

Cosa “dire” o cosa “fare”

Non cambiare mai atteggiamento

Davanti ad un malato noi siamo con il nostro carattere e la nostra personalità; occorre mantenere lo stile relazionale di sempre, in modo da aiutare la persona a non sentirsi “diversa” e tantomeno a farle percepire “pietismo” e farle “pesare” il suo stato di malattia. Se è una persona che non conosciamo, è importante darle del “lei”, chiedendo con cortesia, per una maggiore confidenza, se possiamo darle del “tu”.

Non siamo noi a decidere cosa fare

Occorre chiedere al malato: “come posso essere veramente di aiuto?”, incoraggiando il dialogo. La persona malata “non deve essere e comportarsi come vogliamo noi”, e non è lei a stare ai nostri tempi e ritmi, ma è il contrario, noi ci dobbiamo adeguare a lei. Può vivere momenti di silenzio o essere di poche parole.

Occorre incoraggiarla a esprimere le proprie emozioni, ma non forzarla a parlare. E, se inizia a parlare di un argomento, non sta a noi cambiarlo, ma bisogna seguirlo.

Sostenere il silenzio

Sulla scia di quanto detto prima, la persona può non avere voglia di dire una parola. Chi non parla non significa che non ascolta. Magari standogli accanto, ci si accorge che il suo sguardo è rivolto alla tv, o è fuori la finestra… sembra attenta ad altre cose ma di fatto poi, “guarda altrove ma non vede” … Non bisogna sentirsi “umiliati” o “indesiderati”, non bisogna farne una questione personale che ci spinge a dire “cosa sono venuto a fare ?” , “a che serve stare qui se non mi calcoli”… in realtà, ha solo bisogno del “nostro silenzio e della nostra presenza fisica… mentre i suoi silenziosi pensieri la spingono chissà dove, magari nei profondi percorsi della paura o delle sue intime domande. Al suo “ritorno” si accorgerà che siamo stati li ad attenderla con pazienza ed amore.

In fase di “delirio”

Quando una persona è in fase di delirio, dicendo cose senza senso, bisogna assecondare questi voli pindarici, rispondendo alle sue stranezze. Anche questo è un segno di attenzione.

L’ascolto è un’arte che si impara ascoltando. In particolare con il malato. La sua casa, o la sua stanza, non è il luogo dove io posso sfogarmi soffocando lui e la sua famiglia delle mie parole, o soffocando le sue parole con le mie. Mai debba capitare che un malato “non sopporti” la nostra presenza “perché troppo invadente e poco rispettosa”.

8. QUANDO UNA PERSONA MUORE

Cosa assolutamente “non” dire ai familiari (soprattutto ai piccoli) quando muore una persona cara

– “Gesù ha scelto la mamma per tenerla accanto a sé’’

– “Gesù prende i fiori più belli per piantarli nel suo giardino”

Infondiamo così il pensiero che Gesù ci abbia rubato qualcosa di bello, per averlo lui

– “È partito/a per un lungo viaggio”

Se c’è una partenza, per quanto lungo possa essere il viaggio, si presuppone ci sia anche un ritorno

– “È matura/o, è pronto/a per il regno dei cieli”

Dicendo così, si invita a sperare di non essere mai maturi…

Dinanzi a perdite “incomprensibili” quale quella di un figlio, il nostro “saper stare accanto” necessità di accortezza e delicatezza. Il silenzio è più eloquente di frasi fatte inopportune e che non consolano. Se la circostanza lo permette, non abbiamo paura di “abbracciare” e, in silenzio, mentre raccogliamo le lacrime e i perché di un familiare, in particolare di un genitore.

“Amiamo e preghiamo” senza la fretta di dover dire sempre qualcosa a tutti i costi. Non è sempre necessario e non è opportuno parlare. Questo è un “ascolto” di un dolore che non capiremo mai.

Così accade quando entriamo in contatto con la famiglia: ascoltare più che parlare.

Gesù pazientemente ci vede e ci ascolta in silenzio tutti i giorni per tutto il giorno e sa entrare in noi al momento giusto e nei modi più delicati.

PER LA PARROCCHIA

Promuovere la giornata mensile del malato (l’11 di ogni mese) in cui dedicare una celebrazione eucaristica per pregare in particolare per i malati della parrocchia, preceduta o seguita da un momento di preghiera (adorazione, rosario, lectio su qualche brano di guarigione…); in quella giornata si può raccontare una storia di vita, e coinvolgere in particolare i bambini e i ragazzi che si vedono in quel giorno a pensare a qualcosa per i malati. Nelle visite agli infermi nelle case, i sacerdoti possono raccontare ai malati cosa si sta vivendo in parrocchia e chiedere loro di pregare per sostenere le diverse attività della vita pastorale.

PER L’EQUIPE PASTORALE

– Realizzare una mappa delle realtà sanitarie presenti nel territorio, distinte per categorie, indicando la qualità dell’assistenza presente (c’è un cappellano? Ci sono religiose? Ci sono ministri della comunione o volontari?)

– Individuare una rete di soggetti (sacerdoti cappellani, religiose, volontari, medici, operatori, collaboratori della parrocchia) con cui condividere riflessioni e progetti

– Individuare nell’equipe, se non c’è già, qualcuno che faccia da referente della pastorale della salute, per tenere i rapporti con chi in parrocchia si prende cura dei malati e in collegamento con l’ufficio di Pastorale della Salute della Diocesi.

– Allo stesso modo, chiedersi se c’è una pastorale della terza età e quali attenzioni si hanno nei confronti degli anziani, di chi vive la vedovanza, di chi sperimenta di più la solitudine.

– Focalizzare poi l’attenzione sulle persone con disabilità e le loro famiglie, chiedendoci se la nostra parrocchia ha spazi e occasioni per accogliere e sostenere queste persone.

RACCONTARE STORIE DI VITA

Conoscere le storie delle persone malate, il loro grido, la loro sofferenza, ma anche la loro testimonianza di fede, è importante per le altre persone della comunità, per crescere nell’unione con il Signore. Quante volte infatti la testimonianza di un santo nella malattia ci ha edificato! In ogni parrocchia ci sono storie semplici di vita quotidiana che, pur nella sofferenza, possono essere edificanti, perché vediamo come Dio agisce nella vita delle persone.

PER I GIOVANI

Contattando l’ufficio si può pensare, insieme al Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi, a qualche progetto per offrire ai giovani un’esperienza di conoscenza o di servizio ad alcune strutture sanitarie, case per disabili o case per anziani.

PER I CATECHISTI, I RAGAZZI E I BAMBINI

“Adotta un malato (o un nonno)!”.

In collaborazione con l’Ufficio Catechistico possiamo fornirvi materiale e proposte per aiutare i bambini e i ragazzi del catechismo a mettersi “in collegamento” con gli anziani o i malati della zona.

AI BAMBINI

Nel territorio della vostra parrocchia ci saranno sicuramente alcuni anziani che non stanno bene in salute, conosciuti dal parroco o dai ministri della comunione. Forse ci saranno anche una o più “case di riposo” dove risiedono molti anziani insieme. Queste persone hanno bisogno di sapere che sono pensate, amate. Forse alcune di loro non hanno i parenti vicini. Cosa potete fare per loro?

Intanto far sentire che sono importanti! A piccoli gruppi, insieme ad un adulto, potete andarli a trovare, ogni tanto…

E ogni settimana a turno qualcuno può scrivere per loro un biglietto o fare un disegno, e magari per Natale e per Pasqua fare loro un regalino.

Sicuramente voi avete molta fantasia e, insieme agli adulti, troverete altri modi per far sentire gli anziani più protagonisti della Comunità!

Scarica il materiale stampabile